2級

知識試験(一次)概要

| 個人/団体 | 受験資格 | 試験方式 | 検定料 (税込) |

| 個人受験 | どなたでも受験可能 | CBT テストセンターに行きパソコンで受験する |

5,800円 |

| 団体受験 | 団体に所属する方 | IBT(団体受験) パソコン、タブレット、スマートフォン等を用いて団体の会場(学校等)で受験する |

4,500円 |

出題と合格基準

|

問題数 |

出題領域 | 出題形式 | 試験時間 | 合格基準 |

|

60問 |

1.食生活と栄養(30問) 2.調理と衛生 (30問) |

三~四肢択一 | 45分 | 全体の60%以上 |

知識試験(一次)標準問題はこちらから

実技試験(二次)概要

| 個人/団体 | 受験資格 | 試験方式 | 検定料 (税込) |

| 個人受験 | 2級の知識試験(一次)に合格した方 | 実技試験 毎年4月に事前公表される問題を試験会場(調理実習室)で作る |

7,000円 |

| 団体受験 | 団体受験で2級知識試験(一次)に合格した方 |

出題と合格基準

| 問題数 | 出題領域 | 試験時間 | 合格基準 |

| 2問 | 1.基礎技能(1問) 2.調理技能(1問) |

基礎技能 5~10分 調理技能15~20分 |

領域それぞれの70%以上 |

実技事前公表問題はこちらから

試験日程は、試験概要と試験日程をご覧ください。

申込方法は、申込~結果確認をご覧ください。

※団体受験の試験日程・申し込み方法等は、団体の担当者にご確認ください。

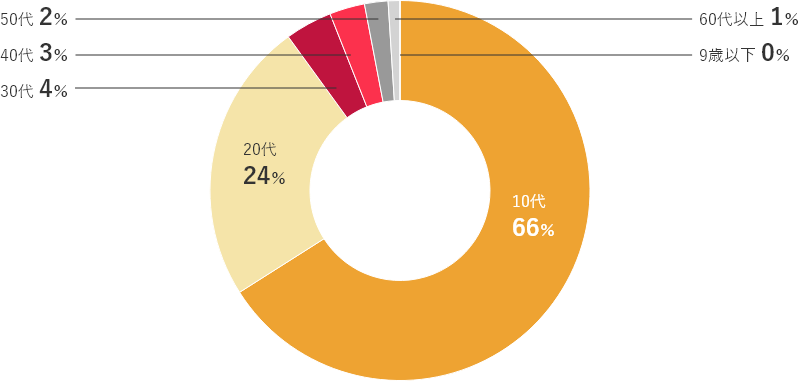

2級 年代別個人志願者状況

学習のポイント

おもに大学・短大・専門学校1年生で学ぶ専門的な内容になります。学ぶ範囲が広いため、栄養と調理技能検定2級審査基準に基づいた公式ガイドで学ぶことが合格への近道になります。2級から1級までは1冊のガイドで構成されていますので、各級で求められる内容を比較しながら学ぶことができます。

知識試験(一次)では、3級以下の内容や、実技試験(二次)に関する知識も問われることがありますので、注意が必要です。

知識試験(一次)

領域は食生活と栄養・調理と衛生の2つとなり、全60問6割以上の得点で合格となります。

3級では、それぞれの料理一皿分の適量や、1食分の献立作成を学びましたが、2級では、1日分の献立作成となります。また、食文化と料理の特徴、基本的な調理方法(下処理、非加熱・加熱調理、調理器具の扱い等)や、食品それぞれの調理特性、食中毒を起こす細菌・ウイルス・原因物質など専門基礎的な学びとなります。

実技試験(二次)

基礎技能と調理技能から1問ずつ出題され、それぞれの得点が7割以上で合格となります。

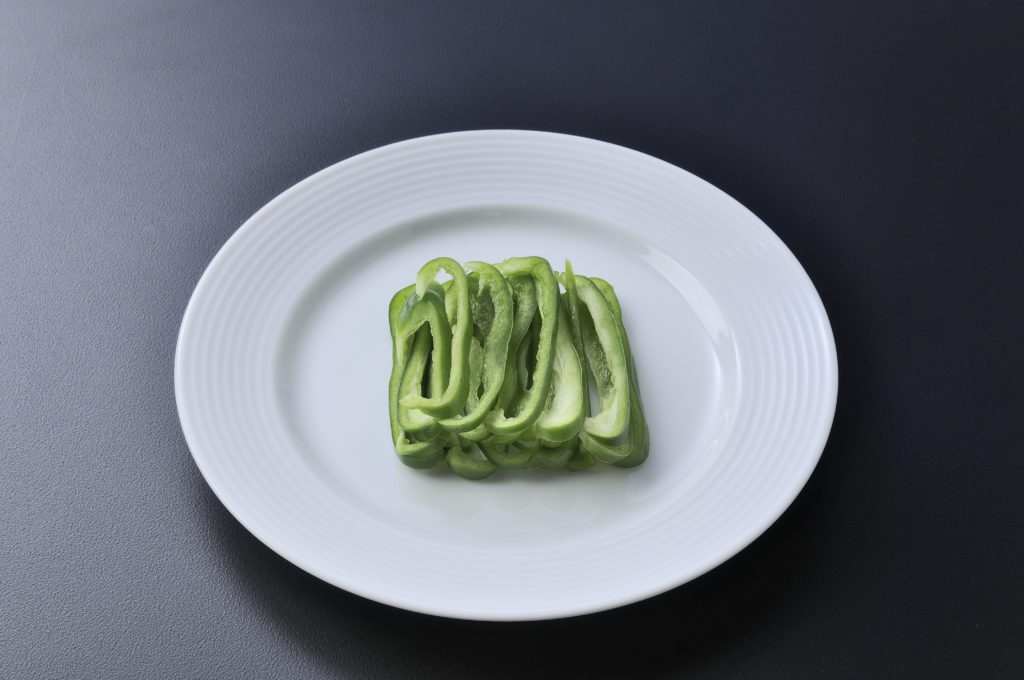

基礎技能では、不定形な食材でのうす切り、繊維にそった均一な幅・厚さのせん切り、むき残しのない滑らかな皮むき等が出題されます。また、調理技能では、1食分の献立の中で、複数の食材を使った料理1品を作りますが、適切な下処理、加熱状態、味つけで盛りつけられているかを評価されます。確かな包丁技術が用いられた料理は、見た目にも美しく食欲が増すものです。いずれも、日々の食事作りを実践する中で、調理力を磨いていきましょう。

トライアル

まずは練習問題にチャレンジしてみましょう。解答・解説の確認は試験問題または+をクリックしください。

領域:食生活と栄養

①皿数として「つ(SV)」

②エネルギー量として「kcal」

③エネルギー量として「点」

【解答】1

【解説】

食事バランスガイドでは、食べる量を「つ(SV、サービング)」で示している。

①1gあたりのエネルギー産生量が最も多い栄養素はたんぱく質である。

②炭水化物1gのエネルギー産生量は4kcalである。

③脂質1gのエネルギー産生量は4kcalである。

【解答】2

【解説】

①1gあたりのエネルギー産生量が最も多い栄養素は脂質である。

③脂質1gのエネルギー産生量は9kcalである。

①10種類のアミノ酸が結合してできた化合物である。

②体内で合成できないアミノ酸を必須アミノ酸という。

③アミノ酸スコアは、動物性食品より植物性食品が高い。

【解答】2

【解説】

①約20種類のアミノ酸が結合してできた化合物である。

③アミノ酸スコアは、動物性食品より植物性食品が低い。

①木の芽あえ ―― 秋

②冷汁 ―― 夏

③なべ料理 ―― 春

【解答】2

【解説】

①木の芽あえ ―― 春

日本料理で木の芽とは、一般的にさんしょうの若芽を指す。

③なべ料理 ―― 冬

冬には、保温力のある土なべを用いた料理が食卓に出る。なべ料理やなべ焼きうどんは、土なべで煮炊きし、そのまま食卓に出す、寒い季節の料理である。

①ムニエルのつけ合わせを右手前に盛る。

②大根おろしを焼き魚の左奥に盛る。

③カレイの煮魚は頭を右にして盛る。

【解答】3

【解説】

①西洋料理では、つけ合わせは主材料の向こう側に盛り、主材料は中央よりやや手前に盛る。

②大根おろしは焼き魚の右手前に盛る。

領域:調理と衛生

① カツオこんぶだしは、水量に対し、カツオ節10%、こんぶ1%が目安である。

②煮干しは、頭とはらわたを除去して用いる。

③二番だしは、だしがらに一番だしと同量の水を加えて煮出す。

【解答】2

【解説】

①カツオこんぶだしは、水量に対しカツオ節2%、こんぶ1%が目安である。

②煮干しは、頭とはらわたを除くと、食味がよくなる。

③二番だしは、だしがらに一番だしの1/2量の水を加えて煮出す。二番だしは、煮物やわんだねの下煮に用いられる。

①白煮は、牛乳を加えた煮物である。

②土佐煮は、酢を加えて煮る煮物である。

③煮しめは、仕上がり時、煮汁がほとんど残らない。

【解答】3

【解説】

①白煮は素材の白さを残すように、おもに塩と砂糖で調味した煮物である。牛乳を用いる煮物は、ミルク煮やクリーム煮などである。

②土佐煮は、しょうゆなどで煮て、削りガツオをまぶしたものである。

①網を用いた炭火焼き ── 対流伝熱

②鉄板焼き ── 伝導伝熱

③フライパン焼き ── 放射伝熱

【解答】2

【解説】

①網を用いた炭火焼き ── 放射伝熱

③フライパン焼き ── 伝導伝熱

①約大さじ1杯

②約大さじ1と1/2杯

③約大さじ2杯

【解答】1

【解説】

①300g×0.7/100=2.1g(塩分)

2.1×100/12=17.5g(みその重量)

みそは大さじ1杯18gなので、約大さじ1杯である。

① 85 ~ 90℃以上、90 秒以上の加熱

② 75℃、1分間の加熱

③ 60℃、20 分の加熱

【解答】1

【解説】

カキなどの二枚貝は、ノロウイルスに汚染されやすい。ノロウイルスは塩素やアルコールや熱に強く、食品を加熱する際には85~90℃90秒以上が推奨されている。