3級

知識試験(一次)概要

| 個人/団体 | 受験資格 | 試験方式 | 検定料 (税込) |

| 個人受験 | どなたでも受験可能 | CBT テストセンターに行きパソコンで受験する |

4,800円 |

| 団体受験 | 団体に所属する方 | IBT(団体受験) パソコン、タブレット、スマートフォン等を用いて団体の会場(学校等)で受験する |

3,600円 |

出題と合格基準

| 問題数 | 出題領域 | 出題形式 | 試験時間 | 合格基準 |

| 60問 | 1.食生活と栄養(30問) 2.調理と衛生 (30問) |

三~四肢択一 | 45分 | 全体の60%以上 |

知識試験(一次)標準問題はこちらから

実技試験(二次)概要

| 個人/団体 | 受験資格 | 試験方式 | 検定料 (税込) |

| 個人受験 | 3級の知識試験(一次)に合格した方 | 実技試験 毎年4月に事前公表される問題を試験会場(調理実習室)で作る |

5,500円 |

| 団体受験 | 団体受験で3級知識試験(一次)に合格した方 |

出題と合格基準

| 問題数 | 出題領域 | 試験時間 | 合格基準 |

| 2問 | 1.基礎技能(1問) 2.調理技能(1問) |

基礎技能 5~10分 調理技能15~20分 |

領域それぞれの70%以上 |

実技事前公表問題はこちらから

試験日程は、試験概要と試験日程をご覧ください。

申込方法は、申込~結果確認をご覧ください。

※団体受験の試験日程・申し込み方法等は、団体の担当者にご確認ください。

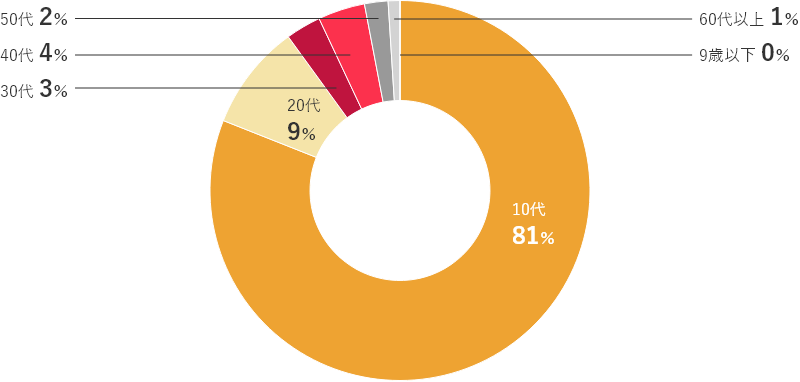

3級 年代別個人志願者状況

学習のポイント

おもに高校で学ぶ内容にそっていますが、栄養と調理技能検定3級審査基準に基づいた公式ガイドで学ぶことが合格への近道になります。

審査基準は、食生活と栄養検定中・初級の知識の積み上げとなっていますので、知識試験(一次)は、食生活と栄養検定中・初級の内容からも出題されることがあります。加えて、実技試験(二次)に関する知識も問われることがありますので、ガイドのすべてのページの内容を理解しておきましょう。

知識試験(一次)

領域は食生活と栄養・調理と衛生の2つとなり、全60問6割以上の得点で合格となります。

主菜でも副菜でも1人分に使われる食品には適量があります。料理に使う分量は、食材の性質、切り方、調理法、味つけによっても違います。それぞれの料理の役割を理解することで、1皿分の適量が分かり、おいしく、栄養的にも満足感を得られる献立を立てることができるようになります。食品の分け方は高校で学ぶ4つの食品群を用いています。日本の食文化や、食事マナーについても学んでいきます。

料理は長い経験から味のつけ方が工夫され、一般的に好まれる「標準の味」が作られてきました。これを数値(%)で表したものが、※調味パーセントです。調味パーセントを用いると、一定の料理の味を知る目安となり、料理に不慣れな人でも失敗が少なくなります。また、1人分でも5人分でも同じ味つけで料理を再現することができます。3級の大きな特徴の1つは、科学的な調理の考え方を学ぶことです。

※調味=食品本来の味に、よりおいしく食べられるように、調味料や香辛料などを加えること。

実技試験(二次)

基礎技能と調理技能から1問ずつ出題され、それぞれの得点が7割以上で合格となります。

調理技術は本を読むだけでは身につきません。実際に作って味わう、それを繰り返すことが大切です。3級審査基準の基礎技能・調理技能のすべてを習得することが望ましいですが、試験では的をしぼった練習ができるよう、例年4月、その年に出題される問題を事前に公表しています。

試験会場での調理は思ったより緊張するものです。公式ガイドには、栄養と調理技能検定で求める、正確な軽量、切り方、向き方の手順、練習のポイントや求められる仕上がりの写真等が掲載されていますので何度も練習を重ねて試験にのぞみましょう。

トライアル

まずは練習問題にチャレンジしてみましょう。解答・解説の確認は試験問題または+をクリックしください。

領域:食生活と栄養

①ビタミンA

②ビタミンB1

③ビタミンC

【解答】1

【解説】

脂溶性ビタミンには、ビタミンA、D、E、Kがある。

ビタミンB1、Cは、水溶性ビタミンである。

①第1群は、体の調子をよくする食品群である。

②第2群は、肉や血を作る食品群である。

③第4群は、栄養を完全にする食品群である。

【解答】2

【解説】

第1群は、栄養を完全にする食品群である。

第4群は、力や体温となる食品群である。

①にんじん

②きゅうり

③なす

【解答】1

【解説】

きゅうりとなすは淡色野菜である。

①かに玉

②サケのムニエル

③麻婆豆腐

【解答】3

【解説】

主菜の材料が重ならないように選択します。

①数の子 ── 商売繁盛

②黒豆 ── 子孫繁栄

③田作り ── 五穀豊穣

【解答】3

【解説】

①数の子 ── 子孫繁栄。

②黒豆 ── 健康祈願。

おせち料理は新年に幸せをもたらす年神様と一緒に家族がそろって食べるごちそうといわれ、一つ一つに様々な願いが込められています。

領域:調理と衛生

①鶏肉のささ身 ―― 蒸し物

②牛肉のすね ―― ステーキ

③豚肉のロース ―― 煮込み

【解答】1

【解説】

②牛肉のすね ── 煮込み

すね肉はコラーゲンを多く含み、長時間煮込むとやわらかくなります。

③豚肉のロース ── ソテー、生姜焼き

コラーゲンの少ないロース肉は、長時間加熱してもやわらかくなりません。

肉は部位により様々な調理の特徴があるため料理に適した部位を選択しましょう。

①冷蔵庫から出した直後の冷たい卵をゆでると、割れやすい。

②卵黄が中央になるようにゆでるには、沸騰まで卵を動かさないようにする。

③ゆでた後、湯中に放置して冷めないようにする。

【解答】1

【解説】

②卵黄が中央になるようにゆでるには、沸騰まで(白身がかたまる前)鍋の中で転がす。

③ゆでた後、すぐに水に取り冷やす。長時間加熱や余熱で卵黄の表面が暗緑色になり、硫黄臭くなります。

①油揚げは、おからをかためて、揚げたものである。

②凍り豆腐は、豆腐を凍らせてから、乾燥させたものである。

③ゆばは、絹ごし豆腐を薄く切り、乾燥させたものである。

【解答】2

【解説】

①油揚げは、豆腐を薄く切り、揚げたものである。

③ゆばは、豆乳を加熱して、表面の膜をすくいとったものである。

①ゆでるときのゆで湯は、キャベツより少ない。

②ゆでるときには、ふたをしない。

③ゆでた後は、水に取らずにざるに広げる。

【解答】2

【解説】

①ゆでるときのゆで湯は、キャベツより多い。

③ゆでた後は、ただちに水に取り、完全にさます。

ほうれん草などの緑黄色野菜は、アクが多く色が変化しやすいため、5~8倍量の湯が必要になります。

緑黄色野菜をゆでるときにふたをすると、野菜の有機酸が揮発しにくく、ゆで湯の酸性が強まり退色しやすくなるのでふたはしません。また、加熱後、ただちに水に取り完全にさますことで、色や食感のよい状態に仕上がります。

①大さじ2杯

②大さじ2と1/2杯

③大さじ3杯

【解答】1

【解説】

300gの6%は18gです。砂糖大さじ1杯は9gなので、大さじ2杯になります。